2025. 4. 10. 11:39ㆍ카테고리 없음

개수통(-桶)

다정(茶亭): 찻상(茶床)을 의미한다. 찻상 위에 다구를 펼치고 차를 우리게 된다.

차상포(茶床布): 찻상 위에 먼지가 얹지 않도록 덮어두는 천으로 손잡이를 달기도 한다.

다관(茶罐): 차를 우려내는 주전자. 손잡이가 어느 쪽에 있느냐에 따라 상파(上把)형, 횡파(橫把)형, 후파(後把)형으로 구분되는데, 한국은 손잡이가 기둥형이고 옆쪽에 달린 횡파형다관을 선호하는 편이며, 중국과 서양에서는 후파형이 일반적이다. 또한, 상파형 다관은 잘 없고 주로 탕관에서 볼 수 있다.

자사호

개반(蓋盤): 다관 뚜껑을 올려놓는 받침. 다정에 다관 뚜껑의 물기가 묻지 않게 하기 위해 사용한다.

찻잔(잔[盃], 주발[碗], 종지[鍾])[1] : 동양삼국의 찻잔은 크기와 모양이 제각각 다르다. 특히 중국식 찻잔들은 50mL도 채 안 되는 작은 것들을 주로 쓰는데 차를 여러 번 우려먹기 때문이다.

개완: 중국식 찻잔. 차를 우려내는 도구로도 쓴다.

다완: 주로 말차를 개어 마실 때 쓰는 찻사발. 과거에는 한국, 중국에서도 말차를 마셨기 때문에 실물유물들이 있으나 현대엔 주로 일본에서 쓰이고 있다.

다마(茶磨): 차맷돌이라고도 하며 말차를 갈 때 쓴다. 진짜 FM대로 말차를 우리려면 잘 건조된 말차를 항아리에서 꺼내서 맷돌에 갈고, 채를 치는 과정까지 거쳐야 하지만 차를 돈 주고 사오는 현대에 와서는 많이 생략된다.

다반(茶盤): 차쟁반 혹은 차판, 수반이라고도 부른다. 한국식 다도에서는 차를 우리고 잔에 따른 것을 손님에게 올리기 위해 쓰는 쟁반을 의미하지만, 중국식 다예에서는 다구를 펼치고 차를 우리는 판을 말하며 중국식 다예에 쓰는 다반은 퇴수기를 겸하고 있어서 밑에 서랍식의 통이 있고 그 위에 창살모양이나 그냥 구멍이 뚫려있어 필요없는 물을 버리게 한다. 중국식 다법은 습식다도가 대부분이라 물을 많이 쓰기 때문에 이런 다반을 쓴다.

호승(壺承): 건식다법에서 쓰는 다반이다. 접시처럼 생긴 호승도 있고 뚜껑이 있는 상자처럼 된 호승도 있는데 습식다반보다 배수량은 적지만 자사호 위에 뜨거운 물을 부어 보온하는 외탕에는 적절한 정도의 호승도 있다. 후자는 조주공부차법에서 볼 수 있는 다구이다.

퇴수기(退水器): 다구를 데우고 나서 물을 버리는 그릇. 다관에 담긴 찻잎을 같이 버리기도 한다. 한국에서는 보통 다기와 세트로 맞추는 경우가 많다.

숙우(熟盂): 물식힘 그릇. 60~80도 쯤 온도의 물로 우려야 하는 녹차의 경우, 주전자에서 바로 물을 내려 우리면 찻잎이 익어 제맛을 느낄 수 없다. 이에 뜨거운 물을 한번 식힌 후 다관 등에 넣기 위해 사용하는 것이 숙우다. 요즘은 중국식 다법의 영향으로 숙우를 공도배(公道杯)처럼 다관에서 우러난 차를 모조리 숙우에 따르고, 숙우에서 찻잔으로 따르는 방법을 쓰는 사람들도 있는데 원칙적으로 숙우는 물을 식히기 위한 그릇이지 공도배처럼 찻물이 들어가는 그릇이 아니다. 다만 보이차처럼 100도에 육박하는 뜨거운 물로 우릴 경우 물을 식힐 이유가 없기도 하거니와, 공도배든 숙우든 물부리가 있는 그릇이다. 따라서 숙우를 공도배처럼, 혹은 공도배를 숙우처럼 쓰는 것이 가능한 것이다.

공도배(公道杯): 중국다법에서 쓰이는 다구이다. 본래 전통적인 공부차법에서는 쓰이지 않는 도구였다. 공부차법은 차호(다관)으로 우린 찻잎을 잔에 따를 때 관공순성, 한신점병이라고 해서 조금씩 조금씩 돌아가면서 잔에 따라서 찻물의 농도를 맞추는 방법을 썼는데 이것을 불편하게 느낀 사람들이 큰 컵에다 찻물을 몽땅 부어버린 다음 각 잔에 똑같은 농도의 찻물을 따를 수 있게 한 것이다. 또한, 공도배는 주인과 손님 모두 같은 차를 마신다는 점에서 평등의 의미도 있다. 공도배를 쓸 때는 차호나 개완보다 용량이 조금 더 큰 것을 고르는 것이 좋다.

차선(茶筅): 가루녹차를 거품내기 위한 도구.

차시(茶匙), 차칙(茶則): 찻숟가락. 가루차용과 잎차용의 형태가 다르다.

차호(茶壺): 차를 담아두는 통으로 주로 도자기나 사기그릇제가 많다. 일본에서는 말차를 담아두는 차호를 도자기와 칠기로 구분해서 쓰고 있다. 보이차 같은 후숙발효차는 자사나 옹기, 대나무로 만든 차호를 쓰기도 한다. 같은 한자를 쓰지만, 중국에서는 우리가 말하는 다관을 차호라고 부르고 차를 담아두는 차통은 차엽관(茶葉罐)이라고 부른다.

차탁(茶托): 찻잔 받침. 다양한 재질이 있으나 한국에서는 보통 나무같이 찻잔이 닿을 때 소리가 나지 않는 재질을 많이 쓴다.

다건(茶巾): 한국 다례에서 물이 흐른 부분을 닦거나 뜨거운 것을 잡을 때 손이 데지 않기 위한 찻수건.

다포(茶布): 차를 마실 때 다구를 올려놓기 위한 매트. 흡습성이 좋은 천을 쓰며, 찻물이 흘러내릴 때 흡수할 수 있도록 한다. 한국식 다례에서는 사용하지 않으며 중국식 다법의 영향을 받은 것이다.

차포(茶布): 다구나 찻잔을 닦을 때 쓰는 행주. 중국에서는 차포로 자사호를 닦으며 양호를 하기도 하지만 한국식 다례에서는 다구를 쓰고 나서 남은 물기를 닦을 때 쓰인다.

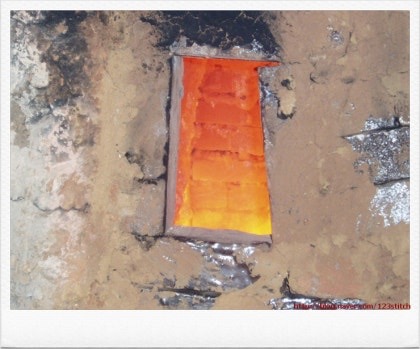

풍로(風爐): 물 끓이는 화로. 전통적으로 숯불을 피워 썼으나 요즘은 전기 포트가 대신하고 있다.

탕관(湯罐): 물을 끓이는 주전자. 재질이 다양한데 전통적으로는 곱돌솥으로 된 걸 썼다. 이외에 무쇠, 은, 구리, 도기, 자사재질 등이 있다. 요즘은 전기 포트도 많이 쓰는데 어떤 탕관을 쓰느냐에 따라 차 맛에 영향을 끼칠 수 있다.

물바가지: 물 항아리에서 물을 떠서 탕관에 담을 때 쓴다. 전통적으로는 조롱박을 갈라 만든 바가지를 썼다. 일본에서는 히샤쿠라고 부르는 대나무 국자를 쓰는데 종교적인 의미가 들어있다.

물항아리, 수주(水注): 물주전자로 탕관에 보충할 물이나 차를 마신 후 다구를 닦기 위한 물을 담아두기 위한 주전자이다. 고려 시대에는 말차를 탈 때 쓰는 뜨거운 물을 담아두기도 했지만, 현재에는 용도가 한정되어 있으며 다구에서 자주 생략되기도 한다. 일본에서는 말차 다도에서는 같은 용도지만 모양이 통과 같은 미즈사시를 쓰고, 센차 다도에서는 수주를 쓴다.